中小企業が本当に実践できるマーケティング

社員も社長も幸せになれる経営システムの構築

Abiko

Bussiness

Coaching

社会人になったら、仕事の基本とまで言われるほど、必ずと聞く言葉があります。

それが「ホウレンソウ」

これは、「報告・連絡・相談」をわかりやすく表現した言葉です。1982年に、山種証券の社長である山崎豊治氏が社内キャンペーンで始めたことがきっかけです。

そして、著書『ほうれんそうが会社を強くする』がベストセラーとなり、世の中に広まりました。

多くの方は、このホウレンソウを、以下の意味で使われています。

- 報告:部下が上司の指示に取組みつつ、途中経過を報告すること

- 連絡:自分の意見や憶測を含めない、事実のみを関係者へ状況報告すること

- 相談:自分だけで業務上の判断が困難な時、上司に意見を聞くこと

つまり、ホウレンソウとは、「部下が自発的に、上司へ情報を伝える行動指針」と捉えています。あなたも、同じように理解されていませんか?

その結果、

- 「社会人になったら、まずはホウレンソウを覚える」

- 「最近の若い人は、ホウレンソウができていない」

というような、発言や考えをされていませんか?

実は、これは多くの方が誤解していることです。

先の『ほうれんそうが会社を強くする』の著者である山崎氏は、あくまでも、容易に報告・連絡・相談が行える「風通しの良い職場環境」を作るために、ホウレンソウを勧めたのです。

決して、「社会人の基本」ではありません。

多くの方は「部下から上司への情報伝達の習慣化」を目的として、ホウレンソウを引き合いに出します。しかし、本来のホウレンソウは、そのような目的でありません。

あくまでも、ホウレンソウの目的は、風通しの良い職場環境を作ることです。

あなたの会社では、風通しの良い職場環境を作るために心がけていることは何でしょうか?是非、これを機に考えてみて下さい。

もし「これ!」と思いつかないようであれば、「ほうれんそう」を本来の意味で積極的に採用して頂くのも良いかもしれません。

なお、ホウレンソウの本来の意味については、「『報連相』の本来の意味を知っていますか?!」をご参照下さい。

「ほうれん草」が「雑草」に変わった?!

さて、時代が変わり、当初の目的でホウレンソウが使われなくなりました。

その結果、「『ほうれんそう』は、今の時代に合っていない!今の時代に合っているのは、『ほうれんそう』ではなく、『ざっそう』だ」と言われることがあります。

「ざっそう」とは、「雑談・相談」です。

これは、会議などで一方通行の「報告・連絡」をするのではなく、双方向のやり取りをする「雑談」を推奨するという考え方です。

使う言葉を変えていますが、その目的は、風通しの良い職場環境を作ることです。

確かに、時代とともに手段という「やり方」は、変わっていくものは多いです。しかし、その目的である「考え方」は、不変であることが多いです。

是非、あなたは、手段に惑わされず、本来の目的を見失うことなく、物事を進めて頂ければと思います。

ほうれんそう以外の葉っぱ系野菜

ホウレンソウ、ざっそうのように、語呂合わせで行動指針を表現しているものは、他にも沢山あり、興味深いので、以下に紹介します。

まず、最近の若い人に対する上司の心得が「おひたし」です。

- お(怒らない)

- ひ(否定しない)

- た(助ける)

- し(指示する)

その意味は、以下。

- 感情的に「怒らない」

- 部下を頭から「否定しない」

- 部下が困っている時は「サポートする(助ける)」

- 部下には明確な「指示をする」

そして、このような語呂合わせは、部下が上司に対して心掛けるものだけではなく、部下側の若い人に対する仕事へのアドバイス語呂もあります。

- まずは「こまつな」

- そして「きくな」

- 最もいけないのが「ちんげんさい」

さて、あなたは、このアドバイス語呂はわかるでしょうか?

- こまつな=困ったら、使える人に、投げる。

- きくな=気にせず休む、苦しい時は言う、なるべく無理をしない。

- ちんげんさい=沈黙する、限界まで言わない、最後まで我慢。

語呂合わせの行動指針が意味するところ

さて、如何でしたでしょうか?

これらは、人材育成コンサルタントや新人研修講師が、実際に新社会人に伝えている内容です。

「え!そんなことを教えているの?」

と思ったかもしれませんが、最近の新社会人や若手の傾向から、会社側も注意すべき点として、真摯に受けとめる必要があると感じます。

つまり、あなたの会社では「離職する理由がよく分からない」という若手はいませんか?

もしかしたら、それは、こまつな・きくなができず、ちんげんさいで、一人で苦しんでいたかもしれません。

もしかしたら、あなたの会社では離職者が出ていないかもしれません。でも、こまつな・きくなができず、ちんげんさいで、一人で悩んでいる若手がいるかもしれません。

そして、そのような方をなくすためには、風通しの良い職場環境が重要だということ。

是非、風通しの良い職場環境を作るために会社として何をするのか?今一度、これを機会に考えてみて下さい。

仕事での「報連相=ホウレンソウ」といえば、次の3つを指し、仕事の基本と言われています。

私は、研修講師として企業の新人研修に登壇することがあります。その新人研修では、必ずと言っていいほど、この「報連相」が研修の項目に入っています。

なお、大手の企業研修では、企業が研修テキストを作成します。研修講師は、そのテキストに沿って研修を行うため、講師独自の考えを伝えることはできません。

そのため、この「報連相」を新人の皆さんにお伝えする時、毎回、歯がゆい思いをします。

なぜ、私が歯がゆい思いをするのか?

それは、報連相の「意図」が、きちんと教えられていないから。

新人研修では、「報連相とは、報告・連絡・相談であること」、ならびに、仕事を進める上で「報連相が大事」という、報連相の「意味」を教えます。

でも、ここでの説明には、報連相の本来の意図、言い換えれば「考え方」が全く伝えられていません。

ちなみに、「報連相」の生みの親である山崎富治氏は、報告・連絡・相談について、以下のように説明しています。

- 上下の報告

- 左右の連絡

- 上下・左右にこだわらない腹を割った相談

「報連相」の本来の意図は、この言葉からも想像が付きますが、この「報連相」という言葉が生まれた経緯も含めて、本ブログでは話題提供していきます。

本ブログを読み終わったころに、あなたの「報連相」に対する意識が変わっていることを期待しています。

報連相が生まれた問題背景

さて、繰り返しとなりますが、「報連相」といえば、今では仕事の基本と言われ、企業の新人研修では必ず取り上げられます。

報連相とは、報告・連絡・相談のことです。新人研修では、それぞれ以下のような意味として教えられます。

報告:部下が上司の指示に取り組みつつ、途中経過を報告すること

連絡:自分の意見や憶測を含めない関係者への状況報告

相談:自分だけで業務上の判断が困難なとき、上司に意見をきくこと

つまり、報連相とは、主に部下から上司への態度・姿勢として説明されることが一般的です。

あなたも、このように理解していませんか?

でも、このような報連相の「使い方」を覚えるだけでは、本来の目的が果たせません。

やはり、大事なのは「考え方」です。

報連相が生まれた瞬間

報連相を生んだのは、山種証券(現SMBC日興証券)の社長・山崎富治氏です。山崎氏は、父・山崎種二が創業した山種証券の社長に1966年に就任し、親子経営で山種グループを率い、その独自路線が話題となりました。

その一つが、「報連相」でした。

では、生みの親である山崎富治氏は、どのような「考え」から、この報連相を思いついたのか?

時は、1980年代、社員の数が一千人を超す規模になり、社員の声が、社長の耳にスムーズに入ってこなくなり、社員の顔を見ても、名前がすぐに浮かんでこなくなった。

社員の様子がわからず、声が伝わりにくくなっていることに、懸念を持ち始めた、と山崎氏はいいます。

これは、社長と社員との関係だけではなく、組織が大きくなったとたん、社内のタテ・ヨコの繋がり、情報の流れがぎくしゃくし始めた、と感じるようになった。

そして、ある時、「社員が他社に引き抜きぬかれる」という決定的な事が起こります。

引き抜きにあった先は、決して魅力があると言えない会社。「それにも関わらず、なぜ、引き抜かれてしまったのか?」

原因は社内に問題があったと考え、山崎氏は原因解明に乗り出します。

その結果、引き抜かれた社員は、日ごろ住宅問題で悩んでおり、「入社二年目では住宅資金の貸付が受けられない」という社内規定の壁にぶつかっていた。これが社員が山種証券を辞めた原因だったのです。

この理由を知った山崎氏は「なんとつまらない理由で…」と憤ったといいます。

「引き抜かれた社員は中途採用で、上司や周りに相談することもできず、孤立していたのではないか?」

また、社内規定も新卒と中途では、規定を杓子定規に適用できないこともあったはず。

そして、情報の流れが停滞したことで、貴重な人材が失われてしまった。

山崎氏は「こんなことが繰り返されるようだと、会社が大きくなったメリットより、下手をすれば、マイナスの方が大きくなってしまうと思った」といいます。

そして、このことが頭につねに引っ掛かって

どうしてもっと、

- 上下の報告がきびきびと行われないものか

- 左右の連携がスムーズにとれないものか

- 上下、左右にこだわらない腹を割った相談がなされないものか

と考えを巡らせていたと云います。

そして、その答えが「報連相」だったのです。

報連相が目指したもの

報連相を生んだ山崎氏の考えの根本には、以下のような信条がありました。

人と人の意思の通いあい、気持ちの通いあいが悪くては、会社がうまくいかない以前に、社長以下、働いている人自身が楽しくない。

もちろん、会社は儲けなければ、企業ではない。しかし、いくら儲けても、楽しくなければ意味がないのではないか。

つまり、山崎氏は、ご自身を含め社員が楽しく働くことができる「風通しの良い会社」を目指して、「報連相」を考えたのです。

決して、新人研修で教えられるような「業務を円滑に進めるため」ではありません。

あなたの会社は、「風通しの良い会社」ですか?

もし、今は「風通しの良い会社」ではないと感じ、「風通しの良い会社」にしたい、と思われるのであれば、是非、「報連相」から見直してみてください。

報連相がつくる「心理的安全性」

さて、報連相が「風通しのよい会社」を目指すために生まれた、という事実を知った時、私は、ある言葉が思い浮かびました。

そして、次のような感想を抱きました。

その、思い浮かんだ言葉とは一体何か?

それが「心理的安全性」

「心理的安全性」とは、ハーバードビジネススクールの教授であるエドモンドソンが1999年に提唱した概念で、「チームの誰もが、非難される不安を感じることなく、自分の考えや気持ちを率直に発言できる状態」を表しています。

2015年に、Googleの社内調査で、「チームの生産性向上の最重要要素」と結論付けられたことで注目を浴びるようになりました。

あなたも聞いたことがあるかもしれません。

もう、お気づきかもしれませんが、「心理的安全性」と「風通しの良い会社」は、同じ意味ではないでしょうか。

山崎氏が、「報連相」を思いついたのは1980年代。

エドモンドソンが「心理的安全性」を提唱したのは1999年。

そして、Googleで「心理的安全性」が唱えられたのが2015年。

人は、どうしても、目新しい言葉に惹きつけられますが、でも実は、意味を考えると、「報連相」と同じように、それは日頃から使っている言葉だったります。

新しいことに目を向けるより、まずは、今、目の前のことをきちんとやり切ることが大事。

まさしく、ビジネスのABCです。

- A:あたりまえのことを

- B:バカになって

- C:ちゃんとやる

あなたは、ビジネスのABCができていますか?

ビジネスのABCの詳しい説明は、こちらをお読みください。「ビジネスを成功させるABC」

私は、研修講師として企業研修に登壇することがあります。ある会社の新人研修では、以下のような内容で、新入社員の意識改革を促していました。

「入社する前と後では、サービスを受取る側のお客さまから、サービスを提供する社員という立場に変わります。そのため、『自分視点』ではなく『お客さま視点』で物事を考える必要があります」

説明を聞くと、「なるほど」と概念的に理解することはできます。

しかし、この研修内容で残念なのは、具体的なやり方まで明確に説明していなかったことです。

つまり、この説明を聞いて「なるほど」と思っても、「で、具体的にどうするのか?」となった瞬間に思考が停止してしまい、行動を促すことができません。

視点を変えるために「主語」を変える

このような場面で、視点を変えるために有効的な手段が「主語」を変えること。

例えば、多くの会社は、「どうやったら、モノを売れるか?」と考えてしまう傾向にありますが、これは「自分(会社)視点」です。

つまり、この考えの主語を明確にすると「我々は、どうやったら、モノを売れるか?」となり、主語は「我々」です。

では、「お客さま視点」に変えるために、主語を「お客さま」に変えます。すると、

- 「お客さまは、どうやったら、モノを買うか?」

- 「お客さまは、どうやったら、モノを買いたいと思うか?」

となります。

如何でしょうか?

ニュアンスがガラリと変わり、違う発想が生まれてきそうな予感がしませんか?

このように、主語を変えると「視点」が変わり、まさしく、今まで見えていた世界と違う世界の「視点」に変えることができます。もし、あなたも考えが行き詰まったら、「視点」を変えるために「主語」を変えてみて下さい。

主語を「会社」ではなく「社員」にしてみる

ビジネスで最も大事なことは「相手を知ること」です(ご参照「ビジネスを成功させるABC」)。そして、マーケティングにおける「相手」とは「お客さま」です。そして、会社における「相手」とは「社員」です。

さて、あなたは、以下のような経営者の言葉を耳にしたことはありませんか?

- 「ウチの会社では、社員を大切しています」

- 「わが社では、社員を“人材”ではなく、“人財”と思っています」

もしかしたら、あなたも同じ言葉を発しているかもしれません。でも、残念ながら、そう思っているのは経営者だけ、ということも珍しくありません。

そのような時、是非、主語を変えてみて下さい。

- 「社員が、会社から大切にされていると感じているか?」

- 「社員が、自分達は会社から“人財”だと扱われていると感じているか?」

そして、社員がそう感じているためには、

- 経営者として何をしているか?

- 経営者として何ができるか?

主語を変えて、視点を変えれば、見えてくるものがきっと変わってくるはずです。

視点を変える簡単な仕組みとは

ここまでお話したように、物事をブレイクスルーするためには視点を変える必要があります。

この視点を変えて、数々のテーマパークを蘇らせたのが、USJをV字回復させた森岡毅です。今でこそ、USJは東京ディズニーランドと並ぶ、日本を代表するテーマパークですが、その飛躍の立役者が森岡氏です。

森岡氏は、現在は独立され、株式会社刀の代表取締役を務める日本を代表するマーケターです。この森岡氏が再生を手掛けたテーマパークの一つに、兵庫県三木市にある『ネスタリゾート神戸』があります。

ネスタリゾート神戸は、1980年代に巨額な年金資金を投じて建設されながらも経営破綻した『グリーンピア三木』が大自然の冒険テーマパークとして再生した、森岡氏の成功事例です。

このネスタリゾート神戸の再生も、視点を変えたことから始まりました。

つまり、森岡氏に再生を依頼するまでは、皆がみな「山しかない」としか考えられていませんでした。

「こんな山しかないところで、何ができるんだ」と。

ところが、森岡氏は視点を変えて「山がある」と考えます。

そして、この「山」を活かすために、どのようなテーマパークが考えられるだろうか?と思考を開始するのです。この視点を変えたことが、ターニングポイントだったと言えます。

しかし、こう言ってしまえば視点を変えることは簡単ですが、やはり、それは難しいのも事実。

だからこそ、外部の声を大切にしてほしいと思います。自分一人ではない視点を導入するために、実際に自分以外の「外部の声を拾う」

あなたは、この「外部の声を拾う」という、視点を変える仕組みを取り入れていますか?

視点を変える仕組みのもう一つの効果

そして、経営での視点を変える仕組みとして、お勧めするのは「社員に聞く」ということ。

経営の神様と呼ばれた松下幸之助は「衆知を集めた全員経営」を大切にしており、口癖は「アンタはどう思うんや?」でした。

これは、松下幸之助の「論理が直観に追いつくまで待つ」という行動において、人の意見を聞くことで、多面的に論理展開していたのだと思います。

あなたは、経営について考えるとき、「社員に聞く」ことをしていますか?もし、これまであまり聞いたことがないなら、是非、「あなたはどう思いますか?」と聞いてみて下さい。

そして、この質問は、あなたの視点を変えるためだけの効果に留まりません。

この「社員に聞く」ことは、人材育成の効果もあります。

何故なら、人は質問されるとそれに答えようとします。つまり質問することは、その人の思考を促すことに繋がるのです。

つまり、あなたが社員に「あなたはどう思いますか?」と聞くことが、社員の思考習慣を促し、社員の成長を促すことになります。

会社の経営ために、社員のために、是非、社員に質問してみて下さい。

「あなたはどう思いますか?」

本当に結果を変えたいと思っていますか?

さて、このようにお伝えすると、以下のようなことを言って、「社員に聞く」ことをしない方がいます。

- 「いや、ウチの社員に何を聞いても答えませんよ」

- 「大した答えは得られませんよ」

行動を変えなければ、結果は変わりません。結果を変えたいなら、行動を変えなければいけません。

あなたは、結果を出したい、これまで違う結果に変えたいとお考えですか?

そのために、視点を変えるために、そして社員の成長を促すために、「あなたはどう思いますか?」と社員に聞く仕組みを取り入れますか?

仕事・人生のABCがあります。

それが、

A:あたりまえのことを

B:バカになって

C:ちゃんとやる

これは、経営コンサルタントである小宮一慶氏の書籍タイトル『あたりまえのことをバカになってちゃんとやる』(2009年)です。小宮氏は、「仕事も人生もABCが大事」と説きます。

では、ビジネスを成功させる上での「あたりまえのこと」とは一体何か?

それは、「相手のことを知ること」です。

マーケティングでは、ペルソナやターゲットの設定が大事、と言われます。何故、これらが大事なのか?それは、相手となる「お客さまを知ること」が大事だからです。

また、経営で成果を出すためには人材の適材適所が必要です。そのためには、相手となる「社員を知ること」が必要です。

つまり、ビジネスとは、人と人との関わりによって成立します。そのため、ビジネスを成功させるためには、相手のことを知ることという、あたりまえのことが大事というわけです。

では、何のためにお客さまを知ること、社員を知ることが必要なのか?

それは、お客さまが、自社の商品・サービスを購入する。また、社員が主体的に仕事に取り組む。つまり、これらの相手に行動を起こしてもらうために、相手を知ることが必要なのです。

人の行動原理は快楽原則

人の行動原理は、たった一つと言われています。

つまり、お客さまが、あなたの商品・サービスを購入する理由も、この行動原理によるものです。そして、社員が主体的に仕事に取り組む理由も、この行動原理によるものです。

その行動原理が「快楽原則」です。

この快楽原則は、心理学者のグスタフ・フェヒナーが作り上げ、精神科医のフロイトが取入れた精神分析学の概念です。

具体的には、「人は苦痛を避け、快楽を求めるために行動する」という原則です。

すなわち、お客さまが、あなたの商品・サービスを購入する理由は、苦痛を避けるためであり、快楽を得るためです。そして、社員が、仕事に取り組む理由は、苦痛を避けるためであり、快楽を得るためです。

このどちらかの理由しかありません。

言い換えれば、お客さまを知ることは、

- お客さまが、避けたい苦痛は何か?

- お客さまが、得たい快楽は何か?

を理解することです。

そして、「社員を知ること」は

- 社員が、避けたい苦痛は何か?

- 社員が、得たい快楽は何か?

を理解することです。

お客さまを知る

では、どうすれば、お客さまを知ることができるのか?

それは単純に「お客さまに聞くこと」です。

よく、自社の商品やサービスをPRするときに、社内で自社の強みを洗い出したり、サービスの特徴を考えたりすることがよくあります。

しかし、ここで注意点があります。

お客さまは、あなたの商品・サービスが素晴らしいから、商品・サービスを購入したのではありません。

お客さまが、あなたの商品・サービスを購入したのは、あなたの商品・サービスによって、自分自身の苦痛を避けることができ、快楽を得ることができると思ったからです。

あなたの商品・サービスによって、お客さまが、どのような苦痛を避けることができたのか?どのような快楽を得ることができたのか?

これらは、お客さまに聞くことが最も直接的で効果的な方法です。

社員を知る

経営者のお悩みとして、よく挙げられるのが、社員についての以下のような内容です。

- 「最近の若手は何を考えているかわからない」

- 「なぜ、もっと責任をもって仕事に取り組めないのかわからない」

このお悩みを解決するためにも「あたりまえのこと」である、社員のことを知ることが必要です。

すなわち、社員の避けたい苦痛は何か?得たい快楽は何か?これを知ることが必要です。

可能なら対話を通じて、直接社員の方に聞いてみて下さい。間違いなく断言できることは、社員の方の得たい快楽の一つが、「自己成長」です。

マズローの欲求5段階説にある「自己実現欲求」の一つの形が、この自己成長です。この観点から、社員の方の求めている自己成長とはどのようなものか?

そして、これを理解することが「社員を知ること」のゴールとも言えます。

世代が変われば、考え方や価値観が変わって当然です。

「最近の若手は何を考えているかわからない」「なぜ、もっと責任をもって仕事に取組まないのか?」と現状に頭を抱えるのではなく、

まずは、今の仕事を通じて社員の方が「得たい快楽は何か?」「どのように自己成長したいのか?」という観点で、相手を知ることに時間を割いて下さい。

経営者と社員との関係

「すべての悩みは対人関係の悩みである」と言ったのは心理学者のアドラー。

つまり、人間という言葉は、文字通り「人の間」を生きる動物ですが、これを「人と人の関係性」と考えた時、経営者という「人」と社員という「人」の「関係性」とは、どのようなことを言うのか。

ここに、経営者と社員との間で常に生じている問題の答えがあると考えています。

具体的には、私は「経営者と社員とは、会社という場を共有して、お互いの自己実現に協力し合う関係」だと考えています。

ここでのお互いの自己実現とは、

経営者の方にとっては、会社の経営理念の実現であり、

社員の方にとっては、自己成長・自己実現と言えます。

つまり、経営者の方にとって、「社員とは、会社の経営理念の実現に力を貸してくれている協力者」であり、社員にとって、「経営者とは、自己成長・自己実現の応援者」であると言えます。

そして、お互いが、お互いの協力者・応援者になるためには、

- まずは、相手がどのようなことを望んでいるのか?

- どのように協力して欲しいのか?

- どのように応援して欲しいのか?

これらを共有することが、お互いの関係性を構築する第一歩だと信じています。

統計が古いですが、中小企業の数は、2016年時点で358万社です。数ある企業の中から、あなたの会社を選んでくれた社員は、とても尊い存在だと思います。

そのような尊い存在のために、経営者として何が協力できるか?

一度そのことについて、社員に聴いてみてください。

さいごに

松下幸之助は、「社員は大事にせんとあかんよ」と説いていました。

「社員を大事にする」

そのことの始まりは、社員を知ることだと思います。

是非、社員の方との対話の時間を取ることを意識してみて下さい。社員との関係性が変われば、きっと社内も変わるはずです。

そして、この相手を知ることの方法が、近年話題となっている「1 on 1ミーティング」です。すなわち、この相手を知ることが重要視されるからこそ、1 on 1ミーティングが注目されているのです。

もし、「1 on 1」にご興味があれば、こちらもお読みください。「時代に合った組織開発法の1 on 1とは」、「1 on 1の基本的なやり方と考え方」

人事制度は、経営資源の「ヒト」に関わり、経営に直結する制度です。すなわち、人事制度とは経営の仕組みです。そして、「仕組み」とはルールと運用が揃って初めて機能します。

つまり、人事制度という経営の仕組みは、ルールと運用の両方が大事、というわけです。

ところが、「制度を作ったら、もう大丈夫」と、ルールを作ることに焦点を合わせている経営者が多くいます。そこには、運用という視点が抜け落ちています。

そして、人事制度が経営の仕組みとして上手く機能するためのポイントは、ルール作りではなく、運用にあります。

今回のブログでは、人事制度では運用が大事、ということを抑えた上で、今一度、人事制度の「仕組み」について考えて見たいと思います。

人事制度の機能

人事制度にも色々な機能が含まれていますが、大きな機能として「人材育成」があります。

もし、あなたの会社で既に人事制度を導入してたとしたら、同じような事例がないか?

そして、どのような運用がよりよい人事制度になるのか?

そのような視点で本ブログをお読みいただければ幸いです。

評価基準の明確化ではなく…

人事制度を「人材育成」の仕組みとして機能させるために、重要な役割を担っているのが評価制度です。ところが、この評価制度を上手く運用できずに多くの企業が頭を抱えています。

では、なぜ、評価制度を上手く運用できないのか?

一番の理由が「評価基準の共有化が図られていない」ということ。

よく、評価制度に関して、「評価基準があいまい」「評価基準がわからない」など社員からの不満の声が上がります。

そして、この不満を解消するために、「評価基準を明確化しなければいけない」と経営者は頭を抱え、そして「誰もが分かるような評価の数値化」という思考が発生します。

ところが、「営業職は業務を数値化しやすいが、事務職の業務は数値化しづらい」と新たな悩みで、八方ふさがりに陥っている、ということはよくある話です。

ここでの問題点は、「評価基準が不明確である」ことではありません。実は、「評価基準の共有化が図れていない」ことが問題なのです。評価の数値化は、共有化を図る手段として、単純明快というだけに過ぎません。

近年、「評価基準の明確化」が必要、と言われることが多いですが、厳密には「評価基準の共有化」が必要、というわけです。

あいまいな基準を解消する、たったひとつの方法

では、どのようにして、「評価基準の共有化」を図ればよいのか?

それは単純に「話し合う」ことが最も効果的な手段です。

評価基準とは、会社の価値観であり、会社が求める当たり前の行動基準です。

会社として、

・どのような能力を求めるのか

・どのような行動がすばらしいのか

・どのような実績を良しとするのか

ところが、多くの会社では、「評価者の主観による評価基準」で評価します。つまり、評価者同士の主観を比較し、「君の評価は甘い」「その評価は厳しい」と指摘し合うのです。

そして、そのような状態で評価された結果、評価された側の部下たちから「一体どんな基準で評価されているかわからない」と声が挙がってくるのは当然です。

ここには「答え」はありません。

大事なのは、「評価者の主観による評価基準」ではなく、「会社の価値基準」です。

繰り返しますが、個々の評価者の「主観」では評価基準となる「価値観」が異なるのは当然です。だからこそ、評価者が客観的になって「会社の評価基準は、どこだろう?」と評価者同士で議論する必要があるのです。

この議論は、とても面倒な作業です。そして、面倒であるため、多くの企業が実施することができていません。

その結果、いつまで経っても「評価基準があいまい」「評価基準がわからない」という社員の不満は解消されません。

評価者同士で、会社の「評価基準の共有化」を図っていますか?

もしも、これまで行っていないのであれば、まずは、「評価基準の共有化」を図るために、話し合ってみてください。

現状に合わせるのではく、目標に合わせる!

「評価基準があいまい」という不満を解消するためには、評価者の評価基準にならないように、「会社の価値基準」を共有化する必要があります。それを実現するためには、単純に「話し合う」しかありません。

しかし、この話し合いの場面でも、更なる問題が発生します。

どのような問題が発生するのか?

それは、経営者ご自身も「どんな評価基準にしたいのか」が明確ではない、ということ。

・頑張っている社員を評価したい

・真面目に取組む社員を評価したい

などのような考えは、よく聞く経営者の考えです。

しかし、これらの内容は、極めてあいまいな表現であり「どの程度を求めているのか?」とレベル感を具体的に聞かれると、明確に答えることができません。

では、初めから、明確な基準を定めなければいけないのか?と問われると、そうでもありません。

つまり、初めから明確な基準を定めることができれば、それに越したことはありません。

でも、初めから明確な基準を定めることができるのは稀であり、評価を繰り返し行っていくことで、「もっとこうあって欲しいよね」「これぐらいは期待したいよね」と徐々に明確化していく。

言い換えれば、話し合いを通じて経営者ご自身が、「経営者・会社の評価基準」を明確化していくのです。

そして、その際、気を付けて頂きたい点があります。

それが「現状に囚われない」こと。

つまり、社員は、目の前の業務を引き合いに出して「やっている・やっていない」「できている・できていない」と自己評価します。

しかし、経営者は、目の前の業務ではなく、会社で実現したい目標達成に必要な業務内容や能力・役割に対して、基準を設けなければいけません。

「私たちは、指示された業務をこなしています。なぜ、もっと評価してくれないのですか?」という社員は多くいます。

このような社員の声は大事です。でも、経営者と社員とは、見ている視点・世界が違います。社員の目線に合わせるのではなく、「会社の経営目標」に目線を合わせる必要があります。

これは、評価制度における大事な視点です。

あなたは、社員の目線に合わせて「なんか違うんだよな」と思ったりしていませんか?それは、目線が社員に引っ張られて「現状に囚われている」可能性があります。

評価基準を共有化する際、経営者として実現したい目標を見失わずにいることが大事です。是非、この視点を忘れずにいてください。

私がサポートしている人事制度の改定では、賃金体系の改定も行います。この給与体系で真っ先に確認するのが「手当」です。

そして、よく見かける「すぐに見直したい給与手当」が2つあります。

あなたの会社では、これらの給与手当を支払っていませんか?もし、支払っているのであれば、是非、見直しすることをお勧めします。

その1:意味がある?皆勤手当・精勤手当

「皆勤(かいきん)手当」は、欠勤ゼロの場合に支払う手当です。また、「精勤(せいきん)手当」は、欠勤ゼロでないが、数日欠勤した時にでも支払う手当です。

欠勤日数の取り扱いが少し異なりますが、この皆勤手当や精勤手当を支払っている会社は、社員に対して、以下のようなメッセージを発信していることになります。

「皆さん、会社には休まずに出勤して下さい。休まず出勤した方には、奨励金として皆勤手当をお支払いします。数日休んだ場合は、精勤手当てをお支払いします」

つまり、皆勤(精勤)手当の目的は、手当を出すことによって社員の出勤を促すことです。言い換えれば、皆勤(精勤)手当を支払っている会社は、“社員は欠勤する”ことを前提にしていることになります。

確かに、“社員は欠勤する”ことを前提としていた時代があります。そして、その時代には皆勤(精勤)手当が、会社の仕組みとして有効に機能していました。しかし、それは過去の話です。

現代の日本人は、“社員は毎日出勤する”ことが当たり前だと考えています。そのような時代には、皆勤(精勤)手当が、会社の仕組みとして意味のある機能とは言えません。

特に、近年では有休が義務づけられたこともあり、皆勤手当ての目的が全く機能していない時代である、と言えます。

あなたの会社は、“社員は欠勤する”ことを前提にしますか?

それとも、“社員は毎日出勤する”ことが当たり前ですか?

その2:いつまで支払う?調整手当

「調整手当」とは、過去に制度改定された会社でみられる給与手当です。具体的には、制度改定後の新給与体系で、給与が下がる社員に対して支払われる手当です。つまり、旧給与と新給与との差を調整することを目的としています。

この調整手当が支給されるのは、旧制度が年齢と共に給与が高くなる年功制の給与体系であった会社に多いです。

そして、この調整手当は、旧制度の影響で「能力は高くないけど、給与が高い社員」に対して支払われていることが多いです。つまり、会社としてはできるだけ支払いたくない手当になります。

でも、あなたの会社も、過去に制度改定したことがある場合、この調整手当を支払っていませんか?

そして、もし、この調整手当を支払っているのなら、あなたは「この調整手当は、いつまで払い続ける必要があるのか」と感じていませんか?

当然、調整手当を止めるのは、最終的に会社が決めることです。しかし、給与の減額を決断するのは、経営者として大変難しい問題です。その結果、意に反して、調整手当を払い続けているという会社は多いです。

あなたの会社では、その調整手当をいつまで支払い続けますか?

そして、その調整手当はどのように減額しますか?

給与手当はシンプルに!

過去、皆勤(精勤)手当が会社の仕組みとして機能していたように、時代に合った手当を支給することは必要です。

しかし、従来の手当を残して、新しい手当を増やしているようでは、各手当の目的が形骸化してしまいます。

つまり、時代の変化によって機能しなくなった手当は、制度改定時に廃止することが必要です。しかし、実際には、手当を見直していない会社は多く存在します。

また、調整手当のように、人事制度を改定する毎に、旧制度と新制度との整合性を担保しなければならない状況が発生し、余計な手当を増やしている会社が存在します(厳密には、専門家によって増やされているわけですが…)。

何事もシンプルにすることが大切です。当然、管理の手間を削減するためにも、余計な手当はなくしてシンプルにするべきです。

今ある給与手当は、どうするのか?

そこで、私がクライアントに提案している給与体系は、必要最低限の手当だけを残し、簡潔な賃金体系を提案しています。当然、先に挙げた、皆勤(精勤)手当や調整手当も、廃止することをお勧めしています。

では、どのようにして、皆勤(精勤)手当や調整手当を廃止するのか?

その「やり方」をお伝えする前に、もう一つ、見直したい給与手当についてお話させて頂きます。

実は見直したい、もう一つの給与手当

あなたの会社では、次のようなことはありませんか?

「入社してだいぶん経つので、部長に昇進させた社員がいる。だけど、思ったような成果が出てこない!部長職を外したいけど、一度、昇給させた手前、そう簡単に役職を外せない!どうしたらいい?」

「優秀な社員がいる。彼が「辞めます」と言わないためにも、まずは給与面では満足してもらっておきたい。そのために、彼を部長にしたいけど、既に部長のポストは埋まっている。今の部長を降格させるわけにもいかず――どうしたらいい?」

「やっぱり、会社は実力主義!実力に応じた昇格・降格は当然!若くても優秀な社員が役職に就くのも当然!でも、あの部長は「自分のポストが脅かされる」と思っているのか、部長の下に付いた社員はよく辞めて、人材が育っていない――どうしたらいい?」

人事コンサルタントとして経営者とお話しする中で、上記のようなお悩みをよく聞きます。この悩みの元になっている手当が「役職手当」です。

役職手当は、多くの企業が導入されており「支給するべき手当」と考えられる傾向にありますが、役職手当が人材の登用上の阻害要因になっている、という会社も実は多いです。

もちろん「現在、役職手当を導入しているけど、何も問題がない」という会社は、そのまま運用して頂いても結構です。しかし、あなたの会社で、先に挙げたようなお悩みを抱えているなら、役職手当を見直す必要があります。

見直す給与手当は、基本給に含める

では、皆勤(精勤)手当・調整手当、更には役職手当など、給与手当を廃止する場合、どのように見直せばよいのでしょうか?

今まで支給されていた手当が支給されなくなると給与が減り、社員が困窮することになります。このため、単純に手当を廃止するわけにはいきません。

では、見直したい給与手当を廃止するには、どうしたらいいのか?

それは、シンプルに新給与体系の「基本給に含める」ことです。つまり、従来の基本給に、廃止したい手当額を足すだけです。

「え!そんなのでいいの!?」という声が聞こえてきそうですが、それで大丈夫なのです。廃止したい手当は、皆勤(精勤)手当も、調整手当も、更には役職手当であっても、大原則は基本給に含めてしまうのです。

とは言え、人事制度でも重要な役割を担う給与は、そのような単純な方法で解決できるわけがなく、それは「考え方」が伴っておく必要があります。つまり、廃止する手当を「基本給に含める」というのは、あくまでも「やり方」に過ぎません。大切なのは「考え方」です。

つまり、どのような「考え方」で「基本給に含める」のか。この「考え方」がしっかりしていなければ、会社の仕組みとして給与制度が機能しなくなります。

「やり方」の前提にある「考え方」

繰り返しとなりますが、「廃止する手当を基本給に含める」という「やり方」は単純です。でも、その「やり方」が会社の仕組みとして機能するためには、「やり方」の前提にある「考え方」が極めて重要です。

しかし、専門家でも、その「考え方」が伴っていない場合が多くみられます。それは、皆勤手当を残している会社が多く存在することからもわかります。

また、調整手当とは「旧制度で高く支払っていた給与を、新制度の変更に伴って適正な給与に正すための調整」であるはずです。本来ならば、時間をかけて調整手当をゼロにしていく仕組みが必要です。

ところが、多くの経営者は「この調整手当はいつまで支払えばよいのか?」と、調整手当をゼロにしていく手順が分からずに悩んでいるわけです。ここに、調整手当を導入した専門家に「考え方」が伴っていないことが分かって頂けると思います。

「考え方」が伴っていない「やり方」では、制度改定が失敗することは必然と言えます。でも、残念ながら「考え方」は、このブログで書ききれる内容ではありません。

何故なら、その「考え方」が、私の「提供するサービスの価値」と言えるからです。ブログに書ききれるほど、薄っぺらい内容ではないからです。

もし、あなたが今回紹介した「やり方」にご興味があれば、是非、一度お問合せ下さい。「考え方」について、お伝えする機会を設けさせて頂きます。

経営資源である「ヒト・モノ・カネ・情報」の中で、最も重要な経営資源が「ヒト」であることは、誰しもが容易に想像できると思います。

この最も重要な経営資源の「ヒト」に関する仕組みが人事制度です。すなわち、人事制度は、極めて重要な経営の仕組みです。

なお、この人事制度は等級制度・報酬制度・評価制度の3つの制度によって成り立ちます。そして、これら3つの制度が上手く連動することによって、「ヒト」に関する経営の仕組みとして機能します。

時々、「人事評価制度」という言葉で、評価制度のみをサポートする専門家がいますが、やはり、3つの制度の関係性が極めて重要です。

評価制度の2つの目的

さて、今回は人事制度の中でも「評価制度」についてお話します。この「評価制度」には、色々な目的が考えられますが、私が特にお伝えしたいのは、次の2点。

・価値観の共有化

・人材育成

価値観の共有化

様々な人間が何かの縁で繋がって、一つの会社で働く際、皆が好き勝手動いていては、会社経営は成り立ちません。

様々な個性を持つ人間が集まって、共通の目的・目標を達成するには、「価値観の共有化」が大事です。ここでの「価値観」とは、会社で大事にしていることや行動基準とも言えます。

この「価値観の共有化」が、評価制度の目的の一つです。

人材育成

そして、もう一つの評価制度の目的が「人材育成」です。

「人材育成」とは、社員の育成のことですが、評価制度では、「上司(評価者)の育成」が特に重要です。

多くの会社で評価制度が上手く機能していない話をよく耳にします。これは、「上司(評価者)の育成」ができていないことが原因です。

つまり、評価制度が上手く機能していない理由は、上司が間違った認識で、部下を評価しているからです。

評価の「甘い・辛い」を使っていませんか?

多くの企業では、評価の場面で「甘い・辛い」という言葉を使う傾向にあります。あなたの会社でも「甘い・辛い」という言葉を使っていませんか?

しかし、実は、この「甘い・辛い」は、典型的な評価の誤った認識をしている時の表現と言えます。

どういうことか?

人事評価とは、「上司の主観で部下を評価する」のではありません。

本来、人事評価とは、「上司が会社を代表して部下を評価する」のです。

評価の「甘い・辛い」という言葉は、評価者である上司たちの主観の違いを表現しています。

本来、上司によって部下の評価が変わるということがあってはいけません。同じ部下に対しては、上司が変わっても同じ評価である必要があります。

しかし、上司の主観で評価することは、上司の価値観、すなわち、上司が仕事で大事にしていることや、上司が考える行動基準で部下を評価していることになります。

つまり、上司が変わると部下の評価が変わるのは、上司の主観で評価しているからです。

個人の価値観が異なることは、当然です。だからこそ、上司の主観を部下の評価に持ち込んではいけないのです。あくまでも、部下の評価は、会社の価値観に基づいて行わなければいけません。

評価の場面で「甘い・辛い」と表現している時点で、上司の主観(価値観)に基づいて評価を行っている。すなわち、評価制度が機能していないことを物語っているのです。

人事評価とは、「上司が会社を代表して部下を評価する」もの。このためには、評価制度の目的でもある会社の「価値観の共有化」が重要となります。

そして、会社の代表として部下を評価するための「価値観の共有化」により、会社で大事にしていることや行動基準が浸透し、その結果、上司の育成、つまり「人材育成」に繋がるのです。

評価基準が不明確だ!という不満

多くの企業において評価制度を上手く運用できていない理由は、評価者である上司が評価について誤った認識をしているからです。

その誤った認識の1つ目が、上述したように、上司の主観で評価していること。つまり、評価は、“会社を代表して”という客観的な視点が必要です。

そして、もう一つの誤った認識が、部下を相対評価していること。

なお、評価制度のルールとして、相対評価を採用する場合もあります。よって、相対評価が全て誤った認識とは言えません。

ただし、相対評価の運用は極めて難しく、よほどの考えがない限り、評価制度に相対評価を採用しない方が無難です。その意味で、意識的に相対評価をルールとして採用している以外は、誤って相対評価をしている可能性が高いです。

不満が出やすい相対評価

どのような誤った相対評価が発生しやすいか。具体的には、以下のような場面が挙げられます。例えば、A君、B君の二人の社員がいて、B君よりA君の方が優秀な社員であったとしましょう。

場面1:「A君は前期から成長が見られない。一方、B君は前期から成長した」

場面2:「A君は優秀だから、もっといい結果を残せたはず。一方、B君は実力なりに結果を残した」

場面1、場面2とも、コメントからは、A君よりもB君の方が高く評価されることは想像して頂けると思います。

でも、現実的にB君よりもA君の方が優秀。本人らも周りもA君の方が優秀だと“認識”している。でも、上述のような相対評価では、B君の方が“評価”されやすくなり、本来優秀なA君は“評価”されにくい。

これでは、A君は面白くありません。「B君よりも自分の方が優秀で、会社への貢献度は高いはずなのに、何故、B君よりも評価が低いのか?」という不満が出るのは容易に想像が付きます。

「一体、どのような基準で評価を下しているのか?評価基準が曖昧だ!」というような社員の不満の声をよく耳にします。それは、このような相対評価を行っていることが理由です。

不満を生みにくい絶対評価

A君のような「評価基準が曖昧だ!」という不満を生まないために、どうしたらよいのか?

それが、会社の評価基準を設けて、その基準に対して絶対評価を行うことです。この絶対評価が「上司が会社を代表して部下を評価する」という意味です。

この評価基準を設け、評価基準に基づいて評価を行うことで、公平な評価制度になります。

さて、以上をまとめると、多くの企業で認められる評価制度の誤った認識は大きく2つ。

一つ目が、評価者の主観で評価してしまっていること。

そして、二つ目が、社員を相対評価していること。

あなたの会社では、この二つの観点は大丈夫でしょうか?

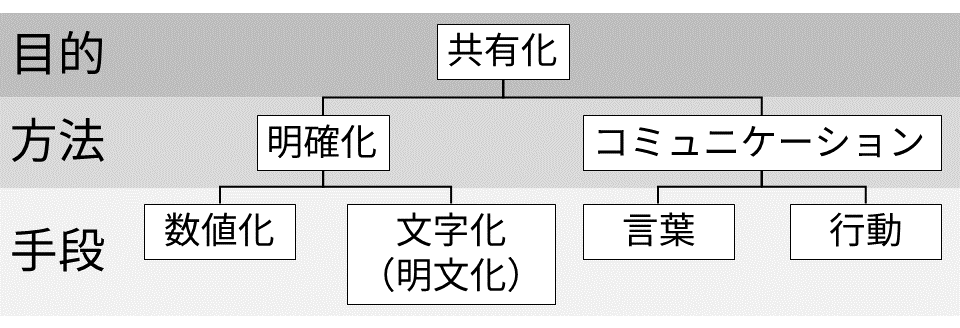

評価基準の明確化は半分だけ正しい

評価制度を上手く機能させるためには、上司が客観的に絶対評価を行う必要があります。そのためには、会社としての評価基準を定めることが求められます。しかし、その評価基準を定めることが難しい。

評価制度に対する不満で「評価基準が曖昧だ!」という社員の声がよく挙がります。

この社員の不満を受ける形で、「評価基準の明確化」をうたい、「評価内容の数値化」を提案する評価ツールが出回っています。

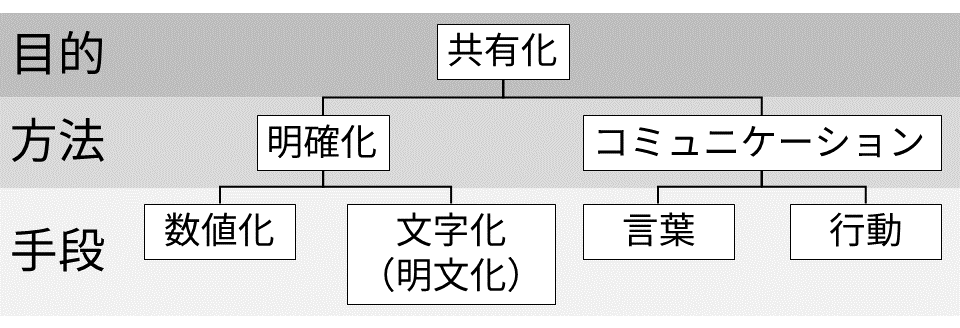

しかし、「評価基準の明確化」も「評価内容の数値化」も、実は「価値観の共有化」の方法であり、手段に過ぎません。

すなわち、評価制度における本来の目的は「価値観の共有化」です。

言い換えれば、評価内容を数値化することで評価基準を明確化しやすくなり、その結果、価値観が共有化できる、というわけです。

では、価値観を共有化する方法は、評価基準の明確化しかないのか?

結論から先のお伝えすると、他の方法も存在します。つまり、価値観を共有化するために、評価基準の明確化することは、有効な方法ですが、半分しか正しくありません。

では、残り半分の正しさ何か?

それが、コミュニケーションです。コミュニケーションとは「言葉」や「行動」を用いた意思疎通。「言葉で伝える」「行動で示す」という言葉のように、コミュニケーションを通じて価値観を共有化するということも極めて重要な取組みです。

あなたは、人事評価において、「価値観の共有化」を図るために、評価基準の明確化を図らなければ、とお考えかもしれません。

でも同時に、コミュニケーションによる価値観の共有化が行えていますか?

人事評価するデジタルツールは、便利ですが、便利であるがゆえに、見落とされることも多いのも事実。

是非、この価値観の共有化を図るためのコミュニケーションも忘れないでください。

なお、評価基準の明確化の手段として、数値化以外にも文字化(明文化)もあります。価値観の共有化には、これらの方法、手段を上手く使うことが必要です(具体的なやり方については別途説明します)。

コミュニケーションの場を作る

私がサポートしている人事制度では、この「価値観の共有化」を図るためのコミュニケーションの場として、「人事調整会議」という会議を開催します。

人事調整会議は、「価値観の共有化」という会社で最も大切な場であるため、経営の最重要会議に位置付けています(人事調整会議の詳しい説明は、別途説明します)。

是非、あなたの会社でも「価値観の共有化」を行うためのコミュニケーションの場を設けてみてください。

何か物事に取り組む時に「モチベーション」という言葉がよく使われます。

・モチベーションを上げる

・モチベーションを維持する

あなたも、会社でこれらの言葉を使われたことがあるのではないでしょうか。

では、質問です。

社員のモチベーションを上げたらどうなりますか?

当然、社員のモチベーションを上げたら「社員が自発的に動いてくれる」と考えたでしょうか。

では、その後は?

今回、人事コンサルタントの立場から、多くの経営者がよく使われる「モチベーションを上げる」ことの危険性を説明し、経営者が「上げるべきもの」を提示します。

モチベーションは上げるな!

さて、改めて、経営者の多くが「社員のモチベーションを上げるには、どうしたらいいか?」とモチベーションを上げることを前提にしています。

しかし、そのように考える経営者が見落としているのが「上がったモチベーションは必ず下がる」という事実です。

何らかの施策で、社員のモチベーションが上がるかもしれません。しかし、その状態に慣れてしまえば、その後は時間経過とともに、上がったモチベ―ションは下がります。

そのため、その次に「モチベーションを維持する」という言葉が出てきます。

しかし、そのモチベーションを維持する(下がった状態を上げる)ために、更に次の施策を打つ必要が出てくる。そして、その施策の効果が薄くなったら、また次の施策を打つ必要が出てくる。

このように、一度、「モチベーションを上げる」ことに焦点を合わせると、常に「モチベーションを上げる」ことを考え続けることになります。

経営者が社員のモチベーションを上げる施策を考えるために時間を取られて、経営者の本来の仕事ができなくなるのは本末転倒です。

この観点から、人事コンサルタントの立場で常にお伝えしていることは、モチベーションを上げようと考えてはいけないということです。

確かに、人が行動するためには、その動機付けはとても重要です。その点で、「モチベーション」は大切だと思います。

でも、あえて言います。経営者が社員の「モチベーションを上げる」ことを意識してはいけません。

上げるのは「行動基準」

では、何を上げるのか?それが「行動基準」です。

もし、あなたが「社員のモチベーションを上げるには?」と悩まれていたのであれば、是非、「社員の行動基準を上げるには?」と問いを変えて下さい。

この行動基準とは「会社が求める行動基準」であり、「会社としての当たり前の行動基準」です。

社員の行動基準を上げるには?

上げるのは「行動基準」だとは言っても、社員の方はその「行動基準」通りに動いてくれない、というのも事実。そして、イライラする。あなたはそんなことはありませんか?

「すべての人の悩みは対人関係の悩みである」と言ったのは心理学者のアドラー。

この言葉を少し読み替えると、「目の前の人が、自分が期待した反応を示さないから人はイライラする」のではないでしょうか。

子どもに怒るのも、結局は、自分の思い通りに動いていなから、という理由。妻にイライラするのも、結局は、期待していたことを妻がやってくれていなかったから。

繰り返すと、自分が期待している基準に対して、満足するレベルに達していないから、怒ったり、イライラするのです。

メキシコ人と韓国人の基準

ここで注意しなければいけないのは「行動基準」は人それぞれです。

例えば「時間」

今でこそ、日本では時間に厳しい国となり、「電車は定刻通りの運行が常識」となり、海外でお手本にされるぐらいです。

しかし、幕末は、オランダ人から「日本人の悠長さは呆れるくらい」と言われるほどだったといいます。そして、現代でも国によって「時間」の基準は異なります。

メキシコでは、会議の時間より30分遅れるのは珍しいことではないそうです。一方で、韓国では、時間厳守に重い価値を置き、遅刻することは失礼なことと見なされます。

このような「時間」の基準が異なる韓国人とメキシコ人が会議をした時、時間に遅れてくるメキシコ人に韓国人がイライラしても、メキシコ人はどこ吹く風です。

この例でお伝えしたいことは、会社経営では、社員の「行動基準」を上げなければいけませんが、あなたは、「会社が求める行動基準」を明確に伝えられていますか?ということ。

人事制度で「会社が求める行動基準」を示す

会社経営では、この「会社が求める行動基準」をまとめたものが人事制度です。

あなたの会社には、人事制度がありますか?そして、人事制度に「会社が求める行動基準」が明確に示されていますか?

そして、社員にそれが伝わっていますか?

伝えていないのに、「社員が思い通りに行動しない」というのは、韓国人がメキシコ人に対して、会議に遅れてイライラするのと同じです。

「休まず、出勤して下さいね」という行動基準

さて、人事制度における「会社が求める行動基準」、つまり「会社の当たり前の行動基準」について考えてみます。

例えば、給与手当に「皆勤手当」があります。この皆勤手当は、所定の期間、1日も欠かさず出勤したときに支給する手当です。

つまり、「休まず、出勤して下さいね」「遅刻、早退がなければ、奨励金を出します」という会社からのメッセージです。

逆に言うと、皆勤手当てを支給している会社の当たり前の行動基準は、「欠勤・遅刻・早退がゼロ」ではなく、「欠勤・遅刻・早退がある」という状態。

あなたの会社では、どちらを会社の当たり前の行動基準としますか?

給与手当に「皆勤手当」があったら、一度、考えてみて下さい。

行動基準は時代とともに変わる

なお、皆勤手当は歴史的に必要な時期がありました。しかし、歴史と共に当たり前の基準は変わります。つまり、時代と共に人事制度も変えていく必要があります。

基準がなければ、まずは基準をつくる必要がありますが、一度定めた基準が今の会社の実態に合っているかの見直しは常に必要です。

そして、「会社の求める行動基準」を明確に示していても、社員が期待通りに行動してくれない場合もあります。

その時は、どうすればいいのか?

行動基準を元に人事評価する

それは人事評価で評価を下すだけのことです。

まずは「会社が求める行動基準」を示す。そして、その「基準」に基づいて評価を下す。社員の「行動基準」を上げるためには、この繰り返しが必要です。

これが人事制度を運用する上で、重要な視点です。是非一度、この繰り返しができているか、考えてみて下さい。

最近、日立、富士通、NTTなどの大手企業が「ジョブ型雇用」の人事制度に移行する話題に事欠きません。

これらの大手企業の動向から、さも「ジョブ型雇用」がこれからの時代の正解のように扱われています。

本当にそうでしょうか?

以前、知り合いの経営者が「ウチは、ジョブ型雇用の新しい人事制度に改定しました」と仰っていました。しかし、同時に「ウチは、中途採用に経験者は取らない方針です」とも仰いました。

私は、この経営者の言葉を聞いた時、「人事コンサルタントの『これからの時代は、ジョブ型雇用ですよ!』というような安易な一言で、大事な人事制度の改定を決めてしまっていないか」

「きちんとジョブ型雇用の意味を理解されていた上で 制度改定に踏み切ったのだろか」

そして、「きちんと制度の中身を理解していれば、違った判断になったのではないだろうか」と心配になりました。

あなたは、何故、私がこのような心配をしたのか、わかりますか?

その理由は、本ブログの最後にお伝えします。

ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用

さて、改めて、近年「ジョブ型雇用」が“改めて”注目を浴びるようになりました。これに対応するのが「メンバーシップ型雇用」です。これらはいずれも、人事制度の種類を示す言葉です。

ここで、“改めて”としたのは、この2つは新しい概念ではないからです。従来、この2つは次の言葉が使われていました。

- 職務等級制度(ジョブ型雇用)

- 職能資格制度(メンバーシップ型雇用)

言葉を変えることで、同じ意味の言葉が新しく見えることはよくあります。そして、新しく見えるがゆえに「新しい方が正しい」と思われている、ということはよくあります。

今回の人事制度における「ジョブ型雇用」も同じ雰囲気がします。

あなたは、「ジョブ型雇用」と「メンバーシップ型雇用」の人事制度の違いが分かりますか?

そして、どのような企業に向いているか、どのような企業には向いていないかはわかりますか?

始まりを知るのは大事-ジョブ型雇用・メンバーシップ型雇用の始まり-

繰り返しとなりますが、ジョブ型雇用は、従来は職務等級制度と呼ばれており、1960年代に欧米から入ってきた制度です。

しかし、当時の日本の雇用体系に合わないとされ、その職務等級制度を日本版にアレンジされました。それが、職能資格制度(メンバーシップ型雇用)です。この職能資格制度は1970年代に確立し、日本企業で幅広く適用されました。

つまり、ジョブ型雇用は新しいものではなく、過去に一度、日本の雇用体系には適合しない、と判断された職務等級制度が言葉を変えて再び注目されたに過ぎません。

確かに、環境は変化するため、過去に「適しない」と判断されても時代が変わることによって「適する」ようになることもあります。

しかし、雇用体系は、国の文化や習慣に密接に関わるため、なかなか変わらない、変えられないのも事実です。

では改めて、ジョブ型雇用とは何か?

そして、日本で独自に発展したメンバーシップ型雇用とは何か?

実は、雇用に対する考え方が、それら2つの人事制度の考えにつながります。

ジョブ型雇用(職務等級制度)を掲げたアメリカは、第一次、第二次世界大戦を通じて、働き手が不足した実態を踏まえ、国の政策として「労働力に余裕のある産業から、余裕のない産業に人手を移動させる」ことを考えました。

一方、メンバーシップ型雇用(職能資格制度)を確立した日本では、同じ第一次、第二次世界大戦の経験を通じて「労働力の移動を制限して雇用を守り、賃金統制することで国民の生活を守る」ことを政策に盛り込んだのです。

つまり、ジョブ型雇用(職務等級制度)は、会社経営を軸に考えた政策によって生まれた制度です。

一方、メンバーシップ型雇用(職能資格制度)は、国民生活を守るために考えられた政策によって、生まれた制度です。

そのため、メンバーシップ型雇用(職能資格制度)では、生活給という考えが基本にあり、その生活給は年齢に伴うライフステージによって変化するため、年功給という概念が取り入れられています。

制度の生まれ方だけを見ると、どちらの制度がより働き手にとって魅力的に見えるかは言うまでもありません。とは言え、戦後から時代が経て、環境が変化しています。そのため、時代と共にモノの考え方を変化させていく必要もあります。

では、どのように時代が変わり、どのような考え方に変えていく必要が生じてきたのか?

ジョブ型が再び注目された理由

ジョブ型雇用(職務等級制度)に再び注目が集まったのには、いくつかの理由あります。

その一つが、「同一労働・同一賃金」です。

「同じことをやっているのに、正規雇用と非正規とで、賃金が異なるのはおかしい!」

このような不合理な待遇差の解消を目指し、2020年4月1日より労働者派遣法が施行されました。また、2021年4月1日よりパートタイム・有期雇用労働法が全面施行されました。これらにより、同一労働同一賃金が規定されることになりました。

また、正社員の間でも、「同じ仕事をしているのに、年齢で給与が異なるのは不公平だ」という声も、同一労働同一賃金が支持されています。

確かに、全く同じ仕事をしているのに、異なる賃金というのは、納得がいかない、という働き手の言い分もわかります。

しかし、本当に“同じ”仕事なのでしょうか?

ジョブ型雇用の難しさ

少し論点がズレますが、私が考えるジョブ型雇用の難しさについて、お話ししたいと思います。

実際に目に見える作業としては同じかもしれません。しかし、仕事とは、目に見えている作業以外にも様々な要素を含んでいるのではないでしょうか?

何より、ジョブ型雇用とは「ジョブ・ディスクリプション(職務記述書)」と呼ばれる職務内容を明記することができる業務内容です。逆に言えば、覚えれば誰でもできる仕事と言えます。

それこそ、機械にとって代わられます。そのような仕事は、ゆくゆく淘汰される仕事であり、長期観点からは、そこに焦点を合わせるメリットは小さいように思えます。

ジョブ型雇用が注目された環境変化

では、長期観点で見た時に、ジョブ型雇用を導入するメリットは何か?

それを一言で表すと「転職文化に合っている」ということです。具体的には、日本でジョブ型雇用が再び注目された背景には、経営のグローバル化が挙げられます。

欧米はジョブ型雇用であり、転職を通じてキャリアップする文化です。そのような文化圏に対して、グローバル展開する日本企業が現地で人材採用する際、日本独自のメンバーシップ型雇用の基準で人材を募集しても現地の応募者から見ると以下のような状況を引き起こしてしまいます。

・自分が応募できる人材かわからない

・企業側がどんな人材を募集しているのかわからない

だからこそ、グローバル展開する企業では、日本国内でもジョブ型雇用に変えて、海外の人材採用を円滑にしたい、というわけです。

また、「転職文化に合っている」という視点では、システム関係が当てはまります。

近年、IT化が急速に進行し、システム関係の仕事が増えました。そして、若くて技術力のある人材が沢山います。そして、システム関係の人材の流動は激しい。

加えて、システム関係は技術が明確であり、ジョブ・ディスクリプションが記述しやすい、という点もあります。

こららの理由からシステム関係の企業では、ジョブ型雇用にするメリットがある、と言えます。

逆に言えば、グローバル展開していない企業、システム関係ではない企業、これらの企業においては、ジョブ型雇用の導入により享受できるメリットは小さいと言えます。

あなたの会社は、

グローバル展開を目指していますか?

システム系のビジネスをしていますか?

世の中の流行を知ることは大事です。でも、その流行に乗るのか、乗らないのかの判断はとても大事です。

日本文化でのジョブ型雇用の難しさ

改めてジョブ型雇用の特徴を一言で表すと「JOB(職務)に値段を付ける制度」です。

先ほど、ジョブ型雇用では、「ジョブ・ディスクリプション(職務記述書)」を明記する必要があると説明しました。

つまり、「この職務内容は、いくら」というように、仕事と給与を紐づけます。まさに、「同一労働・同一賃金」の考えを反映させる制度です。

つまり、会社としては、「どんな職務(JOB)に、いくらの給与を支払うか」という定義付けが必要になります。この定義が、ジョブ・ディスクリプションと呼ばれ、日本語では職務記述書と訳します。

つまり、企業にてジョブ型雇用を導入する際はこのジョブ・ディスクリプション(職務記述書)を整理して、給与と紐づける必要があります。

しかし、これが難しい。

日本では、古くから「阿吽の呼吸」「以心伝心」、更には「空気を読む」という言葉があるように、多くを語らない文化です。

そのような文化、習慣がある中で職務を整理するとなると、それらを言語化・明文化しても全てを網羅することは極めて難しい。必ず、抜け・漏れが発生します。

でも、職務記述書に記載されてなければ、社員はその業務をやる必要もないし、やっても評価に値されない、という状況を生みます。

「それは私の仕事ではありません」

「それをやっても評価に関係ありませんよね?」

という状況が発生することは、火を見るよりも明らかです。

そして、この状態を回避するために、職務記述書の内容を増やすと、結局、誰も把握できなくなる。「家電の分厚い説明書なんて読みませんよね?」という問いと同じです。

因みに、アメリカは訴訟の国であり、ルールを明文化する習慣があるため、職務記述書が上手く機能している、と言えます。

つまり、ジョブ型雇用では、いい意味での「とりあえずやっておいてよ」の融通が利かなくなるのです。

教育と雇用の関係

そして何より、日本でジョブ型雇用を導入する一番の問題点は、日本の教育が対応していないことです。

繰り返しますが、ジョブ型雇用とは、業務と給与が紐づいている制度です。それは、新人もベテランも関係なし。年齢も若くても年配でも関係なし。

新人として採用される時でも、必ず、ジョブ・ディスクリプションの内容が遂行できるかが、問われます。

ところが、日本の学校教育では、仕事で即使える技術・スキルを教えていません。多くの会社では、OJT(On the Job Training)という言葉があるように「仕事は会社で覚えるもの」と思っているはずです。

この考え方の時点で、ジョブ型雇用を日本で適用することは難しいことが分かります。

なお、仕事で即、使える技術・スキルを教えてくれるのが、商業/工業の高校や大学です。しかしながら、それらの高校・大学は、十分な評価を受けていないと思います。

近年注目を浴びているリカレント教育の問題点

近年、ジョブ型雇用の流れもあり「リカレント」という、社会人の学び直しに注目が集まっています。しかし、日本でジョブ型雇用を進めるなら、本来は高校・大学での技術・スキルの教育を進めなければいけません。

教育と仕事、学校と会社の意図がある連続性がなければ、日本全体の社会は変えられません。

今回のジョブ型雇用で言うと現代の日本の学校教育は、ジョブ型雇用に適応できていません。

教育が適応できていないのに、企業側だけの仕組みを変えても、日本全体が機能しないのではないでしょうか。

つまり、教育が変わらなければ、いくらジョブ型雇用と叫んでも、従来のメンバーシップ型(職能資格制度)でなければ、日本全体は機能しない、のです。

まとめ

今回、ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用について説明しました。「同一労働・同一賃金」の流れから、ジョブ型雇用に注目が集まっていますが、日本の教育環境を鑑みると、企業が本来の意味でのジョブ型雇用を導入することは難しい、と言えます。

仮に、ジョブ・ディスクリプションを整備して、ジョブ型雇用に近い体裁を整えたとしても、そのメリットを享受できるのは、グローバル企業とシステム関係の極わずかな範囲に限られます。

まだまだ、日本の文化・習慣においては、メンバーシップ型雇用の方が、そのメリットを多く享受できるはずです。

1990年代に成果主義の人事制度が注目を浴びましたが、失敗に終わりました。今回のジョブ型雇用も同じ道を歩むのではないかと見ています。この答え合わせは数年後になりますが、それまで動向を見守りたいと思います。

「中途採用では経験者は採用しません」の懸念点

さて、冒頭で「中途採用で経験者を取らないという経営者」についてお話しました。この会社では、ジョブ型雇用の人事制度に一新されました。

この結果、起こり得ることは、どんなに将来有望な人材であっても、どんなに、この人と一緒に働きたい、と思っても、その人は業界で働くのは初めてなので、ジョブ・ディスクリプションの仕事が一切できません。

そのため、「仮に採用しても、新卒扱いの給与しか提示できない」ということになるのです。おそらく、この事実には、早い段階で気づくことになります。

そして、その後の対応によっては、既存社員の反感を買うことになるため、慎重な対応がもとめられますが、果たして、その対応ができるのか…

この経営者とは、もう会うことがないため、その後は分かりませんがとても心配です。

あなたは、成功哲学書として有名なナポレオン・ヒルの著書『思考は現実化する』を読まれたことがあるかもしれません。そして、「引き寄せの法則」という言葉も耳にしたことがあるかもしれません。

近年、これらについては、脳科学の視点で解釈されつつありますが、あなたは、この「思考は現実化する」と「引き寄せの法則」に対して、どのように感じていますか?

今回のブログでは、この2つについて、脳科学の視点の解釈を取り入れつつ、私見を述べてみたいと思います。そして、実際に「思考を現実化する」ため、「引き寄せる」ために必要なことを紐解いていきます。

「思考は現実化する」と「引き寄せの法則」の共通性は「思考」

ナポレオン・ヒルの書籍『思考は現実化する』は、1937年(邦訳版は1989年)に出版され、全世界での累計発行部数が8,000万部を超えるベストセラーです。当時、鉄鋼王と呼ばれるまでに成功していた75歳のデル・カーネギーが、成功要因を解き明かすために、25歳のナポレオン・ヒルに、世の中の成功者をインタビューして書籍にまとめることを依頼したことが発端です。

本書は、成功哲学書として世の中に広く認知されています。多くの方が、「まぁ。成功するためには、そのような考え方が必要なのね…」と半信半疑な意見を持っていても、「そんなこと、ありえない!」と嫌悪感を抱く方は少ないように思います。

一方で、「引き寄せの法則」は、どうでしょうか?

「引き寄せの法則」の元となるものは、書籍『ザ・シークレット』です。本書は、ロンダ・バーンにより、2006年に出版されました。ロンダ・バーンは、ポジティブな姿勢を保ち「思考そのもの」を変えることで、現実を変えることを目指す疑似科学的な積極思考を提唱しました。それを「引き寄せの法則」と呼びました。

「思考は現実化する」と同じようなことを扱っていますが、多くの方の受け取り方は、どちらかというとスピリチュアル(精神)的な考えが先行しているように思います。そのため、「そんなこと、ありえない!」と嫌悪感を抱く方が、一定数はいらっしゃるような気がします。

しかし、成功するためのポイントは「思考」にあるという点では、両者は共通したことを示していると言えます。

イメージしたことが現実になる?

若干、語彙が異なりますが、「思考」を「イメージ」という言葉に置き換えてみたいと思います。近年、スポーツ界では、イメージトレーニングが効果的な練習方法であることが言われています。

イメージトレーニングとは、実際に体を動かすことなく、動いている自分を思い描くことによって技術や戦術を向上させる手法を指しています。イメージを思い描くことで、実際に動くときに集中力を高めやすく、また、雑念を払うのに役立つと考えられています。

つまり、イメージトレーニングとは「イメージ」することの重要性を示したトレーニング方法です。そして、この「イメージ」が目標達成に重要だと唱えたのが、世界的な整形外科医として活躍したマクスウェル・マルツ博士です。この概念は「サイコ・サイバネティクス」と呼ばれており、数多くの人の顔や身体の整形手術をしているうちに、貴重な発見をしたことに端を発します。

サイコ・サイバネティクスとは

マクスウェル・マルツ博士が発見したことは、整形手術をすることで、その人の性格や人格までが急激に変わるケースが多いということでした。これは、顔を整形手術することで、損なわれていた自己イメージが修復され、人生そのものの良い方向に変わっていく、という結論に至りました。

この事実に注目したマルツ博士は、「サイバネティクス=自動成功メカニズム」が人間の脳と神経系でも作用しているに違いないと考えました。その考えをまとめた概念が「サイコ・サイバネティクス」です。この考えでは、人間の「潜在意識(サイコ)」が「自動成功メカニズム(サイバネティクス)」としての役割を果たします。

脳の基本機能

脳は「実際の経験」と「頭の中で鮮明に描いた想像上の経験」を区別するのが苦手です。このため、想像上の経験であっても、実際の経験であっても、脳は同じような領域を使って情報処理を行います。

例えば、事故や手術で腕や足を切断した人の中には、現実には無いはずの腕や足がまだ有るように感じて、激しく痛む「幻肢痛」という症状があります。この痛みを和らげる治療法として、「鏡治療」が考案されました。これは、健常な腕や手を鏡に映すことで、切断して無くなった手や腕がそこに実際あるように錯覚させ、視覚的な感覚を脳にフィードバックさせることで幻肢痛を和らげることに成功した治療法です。

このような脳の特性から、脳をだまして疑似体験や成功体験を生むことで、それによって得た自信や感触によってパフォーマンスが向上すると考えられています。

そして、その第一の脳の機能が目的志向性と呼ばれる特性です。つまり、「潜在意識」にいったん目標を与えておくと、自動的に目標を達成してくれるという特性になります。

人は無意識に行動する

このサイコ・サイバネティクスの概念は、自動的に目標を達成してくれるということですが、本当でしょうか?

私は、この“自動的に”、というところに問題がある気がします。

ここで、少し整理をしてみます。つまり、「イメージしたことが自動的に達成する」というところに理論の飛躍があり、無理があるように感じるのではないでしょうか。

そこで、「イメージしたように行動することで、目標が達成できる」と考えてみてはいかがでしょうか?

「結果を得るために、行動が伴う必要がある」ことは容易に理解できると思います。つまり、「“自動的に”達成する」のではなく、「“自動的に”行動することで達成される」というわけです。あくまでも、行動が伴うことが前提だということです。

ここで、重要となるのが、「イメージしたように“自動的に”行動にする」ということです。これを書き換えると「イメージしたように“無意識的に”行動する」ということになります。この行動特性は、心理学的にも説明されています。有名なものとして、以下のカラーバス効果が挙げられます。

心理学の視点:カラーバス効果

「カラーバス効果」とは、あることに意識することで、それに関する情報が無意識に自分の元に集まるようになる現象のことをいいます。

「カラー(color)」は「色」です。「バス(bath)」は「浴びる」という意味があります。つまり色の認知に由来しますが、色に限らず、言葉やイメージ、モノなど、意識するあらゆる事象に対して起きる現象です。

この「カラーバス効果」を説明する例が、次のようなものです。

例えば、あなたが車の買い換えを予定していたとき、欲しい車種があると、その車ばかりのテレビCMが気になったことがありませんか?

このように、人の脳は、眼の前にある光景は同じものだとしても、何を意識しているのかよって、見えるものが変わります。

脳科学の視点:RAS

この「カラーバス効果」は、脳科学的には、人の脳に備わる「RAS(Reticular Activating System)」と呼ばれる働きで説明されます。

「RAS(ラス)」とは、「網様体賦活系(もうようたいふかつけい)」です。この「RAS」は、入ってくる情報をふるい分けて、何に注意を向けさせるか、どれくらい関心を呼び起こすか、どの情報を遮断するのか、などを判断する機能です。

このように、人の脳は、重要度の低い情報はフィルターにかけられてカットしています。このため、実際に見ていても、ほとんど記憶には残っていない情報がたくさんあります。「実際には見えているはずなのに見えていない」という情報遮断効果のことを「心理的盲点=スコトーマ」と呼びます。

つまり、人の脳は、自分にとって必要か必要でないかを自動的に、言い換えれば無意識に判別しているのです。

人はイメージしたように行動する

「イメージしたように“無意識的に”行動する」例が、ドラマなどでよくある車にひかれそうになるシーンです。

ドラマで見かけるシーンを例に

あなたも、ドラマなどで、人が車にひかれそうになり身動きが取れない状態の時に、主人公がその人を横から飛びついて助ける。というシーンを見たことがあるかと思います。

私は、このシーンを見た時「主人公が横から飛びついて、その人を助けられたのであれば、自分から車を避ければよいのでは?」と常に考えていました。あなたも、そのように考えたことがあるのではないでしょうか。

実は、ここに「イメージしたように“無意識的に”行動する」ことが隠されているのです。

つまり「車に引かれる!」と強くイメージしたことで、イメージしたように体が動いているのです。言い換えれば、「車に引かれる」ために、その場の留まる行動を取ったと言えます。

確かに「人は恐怖に直面すると体が硬直して、身動きが取れない」という説明がされることもありますが、この「イメージしたように“無意識的に”行動する」という説明も可能ではないでしょうか。

人間以外もイメージして行動する

では、このイメージしたとおりに行動するのは、人間だけでしょうか。すなわち「イメージ」する能力は人間だけの特別な能力なのでしょうか?

「蛇に睨まれたカエル」という諺があります。この諺は、窮地におちいって身動きが取れない様子を言いますが、これも、カエルが蛇に食べられることを強くイメージしたことで、「蛇に食べられるために動かない」と考えることができます。

また、同じカエルを例にとると、カエルは舌を伸ばして、ハエなどの昆虫を捉えますが、自分の舌で昆虫を捉えるところをイメージできるからこそ、捕捉することができるタイミングで、自らの舌を伸ばすのではないでしょうか。

先ほどの「蛇に睨まれたカエル」は、窮地を覆すことができない状況下で、イメージしたとおりに行動した結果です。一方、窮地を脱することをイメージしたとおりの行動を起こす諺として、「窮鼠猫を噛む」があります。これは、通常の力関係を覆して行動することを示す諺ですが、これは「生きたい!」と強くイメージした結果、通常では力関係が及ばない相手に対して、立ち向かう行動を取らせた、と言えるのではないでしょうか。

人にも「火事場の馬鹿力」という言葉がありますが、通常では発揮しえない力を「なんとかするのだ!」という強いイメージが、通常では出すことがない肉体的な行動を発揮させるのかもしれません。

行動するから結果が出る

結果を出すためには、行動が必要なことは容易に理解できるかと思います。しかし、行動を起こすこと自体に様々なハードルがあり、実際にはなかなか行動に起こせないから困っているのだ、という人が多いのではないでしょうか。

この「行動できない」という原因を、今回の「サイコ・サイバネティクス」である「イメージしたように“無意識的に”行動する」という観点で説明します。

この「サイコ・サイバネティクス」では、イメージすることが重要な要素です。そして、このイメージは「○○したい」という願望から始まります。しかし、この願望を抱いても、「行動できない」原因は、どこかで「どうせ無理だ」という思考が頭をよぎり、その結果として、イメージする力を失わせているのです。

つまり、「○○したい」という自分の成功を信じる力が、「イメージ」する力を引き出し、その結果として「“無意識的に”行動する」力を引き出すのです。

まとめ

まずは「強く願う」。これが成功するための第一歩です。そして、経営者であれば「理想を考える」。このことから、経営の全てが始まるのはないでしょうか。

この「理想を考える」ことの大切さについては、松下幸之助氏の「ダム経営」の逸話があります。

ダム式経営とは、資金、人材、技術等、経営の重要な部分に予め余裕(ダム)をつくっておくことによって、その後の経営環境の大きな変化にも耐えられるようにすべきだと主張する経営の考え方

時は1965年頃、京都商工会にて、松下幸之助氏が「ダム経営」について講演した際、「どうしたらダムがつくれるのか、そこのところを教えて欲しい」という参加者からの質問に対して、松下幸之助氏は一瞬困った顔をして、次のように答えました。

「そうですなあ、そらやっぱし、“ダム式経営をやろう”と思わんといかんでしょうな」

この答えに、手っ取り早いやり方を教えてもらえると期待した会場からは、「何だ、そんなことか」とばかりに騒めきと失笑が広がりました。

しかし、同じ参加者でも、「ガツーンと身の震えるような感動と衝撃を受け、本当に目が開けたような気がした」と異なる反応を示した人がいました。それが、若かれし稲盛和夫氏でした。

そして、この時の松下幸之助氏の教えが、稲盛和夫氏のフィロソフィである「潜在意識にまで透徹する強い持続した願望をもつ」に繋がるのです。

あなたは、経営者として、

・どのような経営をしたいですか?

・どのような経営者を目指しますか?

それを描くことが、経営者としての始まりだと思います。是非、「ワクワクできる」未来を描くことから始めてみて下さい。